Kaelble ging der Frage nach, ob und inwiefern die Historikerschaft bei der Ungleichheitsforschung mitstreiten sollte. Um es kurz zu machen: Zweifelsohne sprechen sehr gute Gründe dafür, dass der Historiker sich auf eine dünne Eisschicht begibt, wenn er sich mit Ungleichheit beschäftigt. Der Beitrag, den die Historiker – auch um ihrer eigenen Disziplin willen – leisten können, wiegt diese Argumente aber bei weitem auf.

Andreas Fickers und Hartmut Kaelble im Gespräch

Kaelble stellt fest, dass es freilich beliebtere Themen gibt, mit denen sich ein Historiker beschäftigen kann. Daneben beackern andere Fächer wie die Soziologie oder die Wirtschaftswissenschaft das Feld schon systematisch und können dabei auf ein Theoriespektrum und eine Ahnengalerie der Ungleichheitsforschung zurückblicken, die die Geschichtswissenschaft nicht vorzuweisen hat. Ein weiteres Hindernis macht Kaelble in der schlechten Quellenlage aus. Zu guter Letzt findet das, was die Geschichtswissenschaft mit ihren Quellen und einiger ihrer Methoden zum Thema beitragen kann – z.B. eine historische Diskursanalyse – interdisziplinär keine oder nur sehr wenig Anerkennung.

Durch eine Diskussion des state of the art der Ungleichheitsforschung konnte Kaelble aber klar darlegen, warum die Forschung zu diesem Themengebiet ohne die Geschichtswissenschaft nicht funktionieren kann.

Erstens hat der Historiker ein breiteres Verständnis von dem, was soziale Ungleichheit ist. Während Ökonomen dazu neigen, vor allem Vermögensunterschiede in den Blick zu nehmen, weitet Clio die Analyse und zeigt wie mehrdimensional Ungleichheit sein kann. Die historische Forschung schließt nämlich auch Faktoren wie den Zugang zu Bildung, Wohnraum oder Gesundheitsversorgung in ihre Untersuchungen ein.

Zweitens kann der Historiker lange Trends besser in den Blick nehmen, als seine Kollegen aus anderen Disziplinen. Während Thomas Piketty die Abmilderung der sozialen Ungleichheit ab 1918 auf die Folgen des Ersten Weltkriegs und die Zerstörung großer Vermögen zurückführt, argumentiert Kaelble, dass es vor allem die staatlichen Interventionen und die Reformen der 1920er waren, die die soziale Ungleichheit abmilderten.

Drittens macht Kaelble anhand des deutsch-französischen Vergleichs deutlich, welchen Beitrag die vergleichende historische Forschung leisten kann. In den 1950er und 1960er Jahren waren die Vermögensunterschiede in Deutschland größer als in Frankreich. Wenn wir den Blick aber weiten, fällt auf, dass die sozialen Trennlinien in Deutschland schwächer waren, in Frankreich dafür aber die Emanzipation weiter vorangeschritten war, Bildungschancen ausgeprägter waren und auch größere Aufstiegsmöglichkeiten für Emigranten bestanden.

Viertens kann der Historiker zwar nicht zum Politikberater avancieren, er kann aber in der Gegenwart aufzeigen, wo Handlungsbedarf in der Vergangenheit bestand und gegebenenfalls auch wieder in der Gegenwart besteht.

Hartmut Kaelble hält den Vortrag der Auftaktveranstaltung vor den Teilnehmern der tri-nationalen Doktorandenschule

An seine Ausführungen anschließend, warf Hartmut Kaelble fünf Thesen auf:

- Die Formel, dass mehr Wachstum immer auf größerer Ungleichheit beruhen müsse, greife nicht. Das zeigt uns das Beispiel der 1950er bis 1970er Jahre.

- Krieg und Krisen mildern die soziale Ungleichheit in der Nachkriegs- und Nachkrisenzeit nicht unbedingt. Krieg und Krisen sind also keine Allheilmittel um das Ungleichheit auszupendeln.

- Ungleichheit lässt sich nicht nur auf Vermögen reduzieren.

- Auch wenn es große innereuropäische Unterschiede gibt, so geht der alte Kontinent doch seine eigenen Wege. Während die Ungleichheit in Russland, den USA und China in den letzten Jahrzehnten stark zunahm, kann in Europa ein milderer Anstieg verzeichnet werden.

- Auch wenn die Grande Nation momentan vielfach wie der kranke Mann Europas dargestellt wird, darf das den Blick nicht auf darauf verstellen, dass viele Entwicklungen in Frankreich positiver seien, als in Deutschland.

Die anschließende Diskussion verlagerte den Schwerpunkt des Vortrags etwas, knüpfte aber an eine aktuellere Debatte der Geschichtswissenschaft, die unter anderem Rüdiger Graf und Kim Christian Priemel in der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte lostraten, an: wie gehen Historiker mit den Daten, die ihnen zur Verfügung stehen überhaupt um und was ist die Aufgabe des Historikers „in den Archiven der Sozialwissenschaft“?1

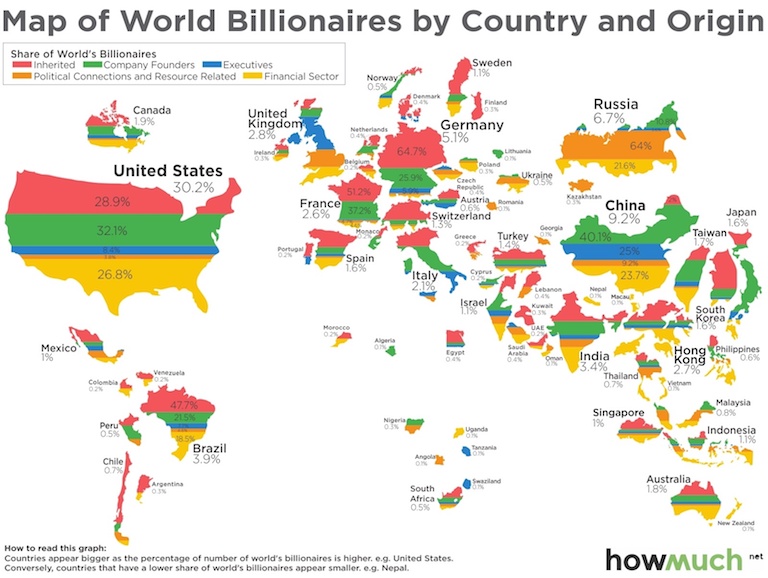

An dieser Karte stritten sich die Geister. Nachdem D. Hüser und A. Fickers kurz die Köpfe zusammengesteckt hatten, war die zentrale Frage: wo ist Luxemburg? Obwohl Luxemburg laut Wort im Jahr 2014 17 Milliardären ein Obdach bot (bei rund 2200 Milliardären weltweit macht das einen Anteil von 0,76%), taucht das Land nicht auf der Karte auf. Was auf den ersten Blick wie eine simple Beobachtung daher kommt, impliziert doch eine Reflexion über den Umgang der Historiker mit statistischem Material und dessen Darstellung.

Jenny Pleinen und Lutz Raphael merken hierzu in ihrem Artikel „Zeithistoriker in den Archiven der Sozialforschung“ richtig an, dass „(…) der Eintritt in die von den Sozialwissenschaften geprägte jüngste Vergangenheit läßt sich mit Appellen an die Konzentration auf das eigene Profil bzw. das disziplinäre Kerngeschäft allein intellektuell und methodisch nicht bewältigen.“ Viel eher solle das Auge des Historikers für jegliche Form von „statistischen Fehlerquellen“, die „Plausibilität der Berechnungsgrundlagen von Indikatoren“, „Lücken- und Inkonsistenzen im Datenmaterial“, „neuer statistischer Kategorien“ oder „Vor- und Nachteile der Erhebungsmethoden“ noch viel stärker, als es bisher der Fall ist, geschult werden.2 Das ist insbesondere für den heutigen Historiker der Fall, dessen Zukunft im Besonderen von Datenmaterial und dessen Darstellung geprägt sein wird.

Ein weiterer Grund also, warum auch die Geschichtswissenschaft im Streit um die Ungleichheitsforschung eine wichtige Stimme hat und haben wird: Historiker sind Datendetektive, die mit ihrer klassisch-hermeneutischen Herangehensweise geradezu prädestiniert sind, aus dem Theorienschatz der Soziologen und Ökonomen zu schöpfen, die Tatorte der Ungleichheit unter die Lupe zu nehmen und gemeinsam mit Ökonomen und Soziologen auf Spurensuche nach den Rissen in der Gesellschaft gehen müssen.

- 1. Graf R. et Priemel K.C., « Zeitgeschichte in der Welt der Sozialwissenschaften. Legitimität und Originalität einer Disziplin », in Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, vol. 59 (octobre 2011), no 4, p. 479‑508. Graf und Priemel plädieren für eine stärkere Historisierung der Theorien der Sozialwissenschaft und eine Weiterentwicklung oder Falsifikation derselben, einhergehend mit einer Konzentration auf das historische Kerngeschäft.

- 2. Pleinen J. et Raphael L., « Zeithistoriker in den Archiven der Sozialwissenschaft. Erkenntnispotenziale und Relevanzgewinne für die Disziplin », in Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, (2014), no 2, p. 173‑195. Pleinen und Raphael plädieren für eine Erweiterung ihrer Untersuchungsthemen und ein stärkeres Eintauchen in die Archive der Sozialwissenschaft.